江戸東京は400年前まで寂しい漁村だったそうです。

なぜこれほどまでに発展・繁栄を遂げたのか、風水・龍脈の観点から書きます。

1.風水の良い京都に似せて江戸を作りたいが…

江戸を天下の大都市にする風水を行った、天海という僧侶がいます。

徳川家康・秀忠・家光の三代に仕えた天台宗のお坊さんです。

比叡山天台宗の呪術で京都を守護したように、江戸も守護しようとしたのです。

理想の風水地形の京都のように江戸を風水都市にすることが望ましいです。

しかし京都は山々に囲まれた盆地、

江戸は海に面して隅田川の大河があり関東平野の南端で山はない、

標高の低く水浸しの低地と原っぱが広がる武蔵野台地。

地形が違いすぎます。

天海は、形から占い操作する中国風の風水をあきらめ、

日本的な言霊を用いる風水に切り替えました。

比叡山に似ている山を関東の比叡山にするのではなく、

比叡山という名前を一つの場所につけて比叡山にしてしまうのです。

比叡山の名前を付けられた場所は、関東の比叡山(東叡山)になるのです。

京都の名前(言霊)似ている地形になぞらえることで、

京都と同じ呪力を得るようにしました。

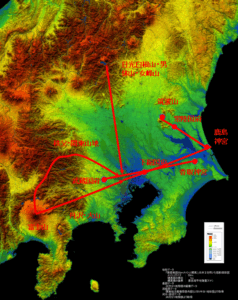

下は関東地方の地形図です。

2.京都に似せて江戸の風水を良くしようとする

京都の龍脈は、北の鞍馬山・貴船から流れてきます。

江戸の龍脈も、北の日光(白根山・男体山・女峰山)から流れてきます。

修験道に絡みます。

京都の鬼門(北東)を守るのは、比叡山延暦寺です(延暦は創建された平安時代の年号)。

江戸の鬼門を守るのは、東叡山寛永寺(創建された江戸時代前期の年号)。

加えて、平安時代中期に関東に王国を作ろうとした平将門公を祀る神田神社(神田明神)。

朝廷に反旗を翻した将門公を祀ることで、江戸幕府も朝廷に対抗しようとしたのでしょう。

京都の北東にある湖は、琵琶湖であり、竹生島弁財天があります。

江戸の北東にある池は、不忍池であり、その中の島には弁財天が祀られています。

京都に似せていきます。

京都には、舞台で有名な清水寺(観音菩薩)、千本鳥居で有名な伏見稲荷大社、五條天神宮。

江戸の上野には、清水観音堂には舞台があり、鳥居が並ぶ花園稲荷神社、五條天神社。

京都には、かつて方広寺大仏がありました。

江戸の上野にも、かつて大仏がありましたが関東大震災で被災、

今は顔面だけ残されています。

京都の東には、鴨川が流れています。

江戸の東には、鴨川より大きな隅田川が流れています。

京都の南には、巨椋池という大きな池がありました。(干拓により今はありません)

江戸の南には、江戸湾という、池より大きな海があります。

京都の醍醐やもっと南の吉野には、たくさんの桜が植えられています。

江戸の上野・飛鳥山にも桜が植えられています。

京都には、天皇・皇族が住まう御所がありました。

江戸にも、天皇の御子が住まう輪王寺が東京国立博物館の東側にありました。

御所がないと完璧な京都にならないからです。

関西には、上皇や法皇がしきりに訪れた熊野という聖地があります。

熊野には、本宮・新宮・那智の三社があります。

王子とよばれる「子ども姿の神」つまり童子の信仰が盛んです。

熊野を重ね合わせたのが、東京都北区の王子です。

王子という地名は熊野の若一王子の御霊をいただいたのです。

王子神社の南側を流れる川が、石神井川の下流の音無川と言います。

これも熊野本宮大社のそばを流れ禊を行う音無川からとったのです。

王子のそばの桜の名所・飛鳥山がありますが、

熊野・新宮には、神武天皇や徐福が上陸したと伝わる阿須賀(アスカ)があります。

このアスカを江戸・王子に持ってきたのが飛鳥山です。

江戸の龍脈の流れてくる日光は、華厳の滝があり、熊野の那智の滝に重ねられています。

日光は二荒山(ふたらさん)が言い換えられたとされます。

二荒(ふたら)→二荒(にこう)→日光(にっこう)

二荒とは、熊野灘の先に阿弥陀如来の世界があるとする補陀落(ふだらく)のことです。

このように、熊野・吉野・飛鳥・比叡山という聖地の南北軸が、

日光・王子・上野・江戸と南北軸で置かれています。

対応しているものをまとめると以下のようになります。

左が京都、右が江戸です。

比叡山⇔東叡山(上野の山)

延暦寺⇔寛永寺(天台宗で共通)

清水寺⇔清水観音堂

伏見稲荷⇔花園稲荷

五條天神宮⇔五條天神社

琵琶湖⇔不忍池

竹生島弁財天⇔不忍池弁財天

京都御所⇔輪王寺

鴨川⇔隅田川

巨椋池⇔江戸湾

愛宕山⇔新橋愛宕神社

鞍馬山⇔高尾山・富士山・日光の山々

上賀茂・下鴨神社⇔神田神社(神田明神)

日吉大社⇔日枝神社

天照大神⇔東照大権現

伊勢神宮⇔日光東照宮

熊野大社⇔王子神社

吉野の桜⇔飛鳥山の桜

那智の滝⇔華厳の滝

補陀落山⇔二荒山神社

碁盤の目状の平安京⇔渦巻状の江戸城

三条大橋⇔日本橋

霊峰・比叡山⇔霊峰・富士山、日光

江戸城の配置の仕方(縄張り)は渦巻になっています。

日光と富士山からはるばる流れ込んでくる龍脈(氣)、

そして東海道など陸路からの氣や海路からの氣を、

江戸城の中心にもれなく送り込むための仕掛けです。

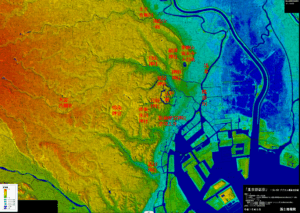

3.吉相の江戸城・皇居の地形

江戸東京の地形も特殊です。下図を見ると北から

●王子神社→飛鳥山→上野

●根津神社→湯島天神→神田神社(明神)

●白山神社

【中央】靖国神社・東京大神宮と日枝神社に支えられるように江戸城・皇居

●赤坂氷川神社→芝増上寺と新橋愛宕神社

●品川神社

これらに支えられている・囲まれている形状をしています。

龍が玉を握っているように見える、風水の吉相です。

富士山からの龍脈が台地の尾根を通り、江戸城に集中する形なのです。

江戸幕府は260年の長期安定政権を築き、

朝廷・政府もここを皇居として明治以降の繁栄につながっています。

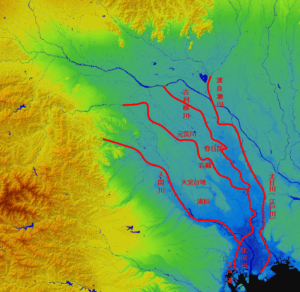

4.中世以前の江戸

江戸が住みづらかったことは、以下のことでお分かりになると思います。

大阪が淀川と大和川の水害に苦しんでいたのと同じく、

江戸・関東も大きな河川が流れ込んで水害が多発していました。

規模が違います。

江戸のそばを流れていた河川。

一つ目は利根川です。

今は千葉県と茨城県の境を流れて銚子で太平洋にそそいでいますが、

江戸時代前期までは江戸・江戸湾に流れ込んでいました。

関東どころか日本最大の流域面積つまりその流域の雨が全部流れ込む日本一の大河です。

今の地図で古利根川となっているのが、かつての利根川の流路です。

江戸時代前期に江戸の洪水対策のため、銚子方面に流路を変えました。(利根川東遷)

二つ目は荒川です。

かつては大宮台地の東側、元荒川の流路を通り、古利根川と合流して古隅田川となりました。

今は流路が変えられて入間川と合流し、大宮台地の西側を流れています。

利根川と荒川が合流した川を隅田川と言っていたようですが、

利根川東遷により、かつての隅田川に流れ込むのは荒川になりました。

そのため江戸時代前期以降は荒川の下流を隅田川とよんでいました。

三つめは渡良瀬川、下流は太日川(ふとひがわ・ふとしがわ)で、今の江戸川に当たります。

利根川東遷と共に利根川と合流して銚子方面に流路を変えています。

他にも中川・綾瀬川・芝川など多くの川が東京湾に向かって流れています。

江戸は大阪以上の水害地帯だったのです!

水はけ悪く、洲(す)に水(み)田(た)を作ったので、それが「すみだ」の由来です。

小高い所は牛島と言われ今の向島あたりです。

江戸城より西の方は立川や川越まで続く武蔵野台地で、

その中でも江戸に近い東側は山の手台地と言います。

高台で水の便が悪く農業がしにくい土地でした。

草ぼうぼうの原っぱとなり、馬や牛を飼う牧場地帯となりました。

神楽坂付近の牛込、東京北部の駒込、西北の練馬、大田区の馬込、目黒区の駒場、

世田谷区の駒沢・上馬・下馬。

みなその土地の使われ方を表しています。

大阪と同じく、多くの川が運んできた大量の土砂によって洲・島が形創られました。

それが地名に残っています。

向島・大島・松島・越中島・月島・佃島・石島・京島など。

浜辺だったため、それに関連する地名も数多くあります。

砂町・東砂・南砂・浜町・海辺・豊洲など。

堀も掘削したため、堀・川・舟に関連した地名も多くあります。

深川・小名木・菊川・横川・小松川・曳舟・押上・鐘ヶ淵・篠崎など。

このような地形であったため、江戸時代より前はほとんど通行できない場所だったようです。

そのため武蔵の国を通行するには山より内陸よりの府中等を通るしかなかく、

府中に国府がおかれたのです。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。