今回は博多・沖縄・名古屋・札幌・函館・新宿の風水を観てみます。

1.博多

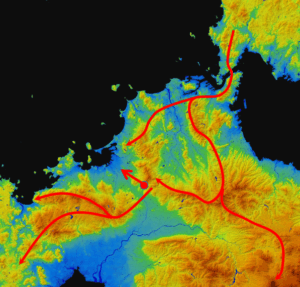

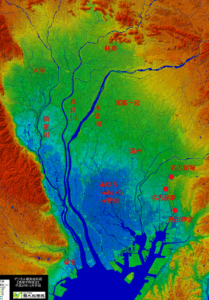

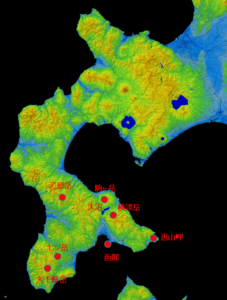

福岡市・博多付近の龍脈は下図のようになっています。

博多は2000年前の「漢倭奴国王」の金印の出土で有名な、奴国があった場所です。

2000年も大陸と交易をおこない栄えた街で、風水も良いと思われます。

本州・山口県の長門丘陵からの龍脈が北九州・門司から三郡山地を通り、

太宰府辺りから南東から北西へ向かいます。

巽坐乾向(そんざけんこう)といい、朝鮮半島や中国大陸へ向いた都市なのです。

龍脈に沿う方向に御笠川と那珂川が流れ、街並みも北西へ向かう道になっています。

左右には「砂」として立花山・若杉山・宝満山・大城山・油山・西山・高祖山がそびえ、

自然の防壁が取り囲んでいます。

明堂は博多湾で干潟が多く野鳥・渡り鳥が多いため、

空港のような外へ向かう場所としてはふさわしい土地です。

案山というエネルギーを貯める陸地・山として博多湾内に能古島があり、

外側には朝山としての志賀島、

氣を貯め留めおく堤防の役割を果たす「海の中道」もあります。

博多の古社としては、香椎宮・筥崎宮・櫛田神社・住吉神社と

いずれも那珂川・中州より東にあります。

古代には東側が重要視されていたようです。

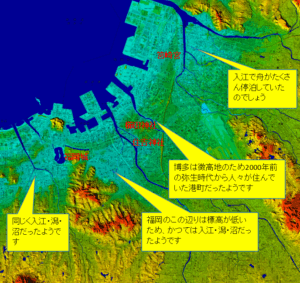

地形図を見ると、筥崎宮の東側(裏側)は標高が低く、

かつては波の静かな入江になっていて、船溜まりだったのでしょう。

住吉神社の南側(福岡市中央区)も標高が低く、こちらも入江等になっていたことでしょう。

標高が高め・微高地の博多に町ができて、

低めの城下町福岡(中央区)に町ができなかった理由がわかります。

江戸時代に黒田家(黒田官兵衛・長政)が博多の西側の台地・岬上に福岡城を築きました。

黒田家の先祖の領地だったという岡山県の福岡にちなんで、城名をつけたそうです。

黒田家の家臣団で城下町・福岡の町が作られ、道路もおおむね南北に向いており、

北西の博多とは異なります。

江戸時代に西側に福岡藩の拠点ができ西側に重心が移るようになりました。

現在の市役所も、福岡ドーム(ヤフオクドーム)、マリンタワーなど

西側に多く置かれています。

町の名前も福岡市になり、大陸を向いていた北西軸の博多から、

南北軸である福岡になりました。

2.沖縄

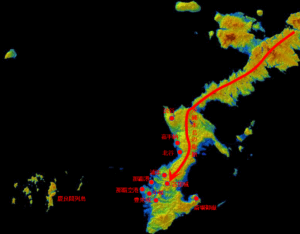

沖縄本島の背骨と言える連山が「来龍」にあたり、

北から南へ氣を導いてくる龍脈にあたります。

その連山の一番南端に首里城があり、氣の集まる場所「龍穴」です。

この龍穴は西向きの風水用語でいう「卯坐酉向」であり、

首里城が活気と繁栄に満ち溢れているようにするのです。

ただ、首里城からの道路を直線にしてしまうと氣が散じてしまうため、

城外へ出る道を曲げて北や南の方向に作ってあります。

このようにすることで、龍穴=宮殿にたまった氣が外へ逃げていかなくなります。

神社や宮殿は、本殿・正殿の正面にまっすぐ道をつけないのです。

必ず曲げて、いったん別の方向へ逃がすことで氣を留めています。

沖縄では民家でも、母屋と正門は同じ方向を向いていますが、

それだと氣が外へ流出してしまうので、前垣という目隠しになる壁を建てます。

この壁は外から来る邪気を防ぐ役割も果たします。

前垣の裏には水槽・水鉢が置かれますが、火災のための備えだけでなく、

財氣を留める効果を狙ってのことです。

龍穴に留まる氣を守る役目として、「砂」が大事です。

砂とは「山」を意味し、邪気の侵入を防ぐ壁です。

西に向かって左側、青龍の方角には小禄・豊見城の山が連なっています。

右側、白虎の方角には北谷と読谷の山がそびえていて、左右の抱護になっています。

龍穴の正面には明堂という氣のたまる平坦地が広がっている地形が吉相とされます。

那覇市街地です。

さらにこの市街地の先には大きな外明堂として海が広がっており、

その先に慶良間列島があって案山を形成しています。

那覇に氣が十二分に蓄えられる理想的な風水の土地であり、

琉球が貿易で潤ったのは那覇港が明堂にあたっていたからでしょう。

首里城の青龍の方角に那覇空港、白虎の方角浦添に高速道路があります。

天に昇る龍、地を走る虎、それぞれの方角にふさわしい施設が作られています。

風水では西向きの場所では明堂の左右と東北の方向が吉となります。

空港周辺と浦添周辺です。

これらに挟まれた那覇市内は吉相の本当に良い土地です。

3.名古屋

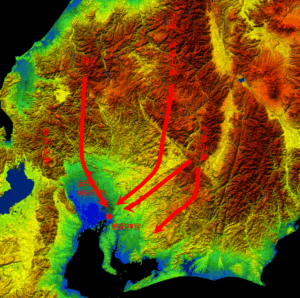

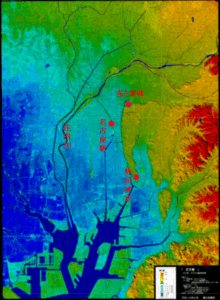

立山・飛騨山脈(北アルプス)からの龍脈、両白山地(白山)からの龍脈、

木曾山脈(中央アルプス)からの龍脈が、名古屋・濃尾平野に流れ込んでいます。

これはかなり強い龍脈で、戦国時代に斎藤道三・織田信長・豊臣秀吉・徳川家康を輩出した

エネルギッシュな土地です。

非常に強い氣が流れ込んでいますが、問題は現在の名古屋駅より西側です。

古代には熱田神宮のそばまで海で、それより西側は広大な入江でした。「あゆち」といい、

愛知の地名の由来となりました。

木曽川・長良川・揖斐川が流れ込む場所のため交通も陸上ルートをたどることはできず、

東海道は海上を舟で進むルートになったのです。

名古屋の中心の城下町も、すぐ海が迫っているため、

三角形という特殊な形にならざるを得ません。

JR東海道線や新幹線等の鉄道も、西側の低地を避けて安定地盤の熱田神宮から清州へ北上し

伊吹山地を越えて滋賀県米原へ向かうルートになっています。

ゼロメートル地帯で大きな河川が3つも流れ込み、土地利用が難しいのです。

河川の龍脈が強すぎますが、西側の開発にかかっています。

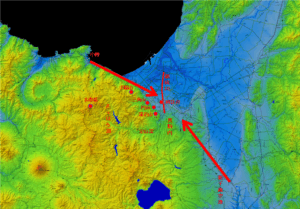

4.札幌

札幌は旧北海道開拓使の本府が作られた明治二年から都市建設が開始されています。

豊平川の西岸の扇状地に作られた碁盤の目状の都市です。

氣は山から下ってくるので、札幌に流れ込む氣は、南西の山々から来ます。

西には三角山とジャンプ場のある大倉山、麓に北海道神宮のある円山があります。

南には真駒内があり、さっぽろ湖から定山渓を通って流れ来る豊平川も

氣の通り道になっています。

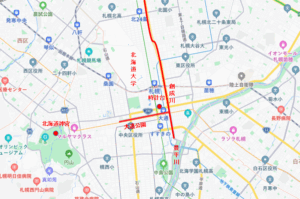

北海道神宮からの東西軸として大通公園があり、豊平川からの創成川が南北軸、

その交点に時計台があるのです。

ここが碁盤の目の中心です。

札幌は南西からの氣だけで構成され、

東側の氣の強力な石狩川などの氣を活用していないようです。

ただ氣は鉄道や高速道路等によっても流れ込むものです。

明治時代に開業した、港町小樽からの根室本線からの北西からの氣が入り込みます。

南東方向からは新千歳空港からの氣も入り込みます。

この2つの追加により札幌の氣は補充されているのです。

5.函館

渡島半島の龍脈が北から南にかけて流れ駒ヶ岳の麓に大沼があり氣を蓄えます。

この沼から氣が函館市の平地へ向かい、津軽海峡に突き出た函館山が案山を構成します。

氣を散じないようにする「砂」も東に恵山、西に大千軒岳と七ツ岳があり

風水の良い場所となっています。

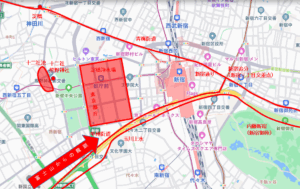

6.新宿

江戸時代、江戸の東側は、神田から日本橋、日比谷にかけて埋め立てを行い、

平坦な土地を作り上げ、町人地と武家屋敷にしました。

この土地では井戸を掘っても塩分を含んだ水しか手に入らないため、

神田川(江戸川とも言った)の上流から、木の樋を通して真水を供給しました。

神田上水です。

今も残る地名、水道橋や江戸川橋などはこの神田上水の名残です。

ただ江戸の西側はまだ手付かずです。

武蔵野台地・山の手台地は、地盤は良いのですが高台であるため水の便が悪いのです。

田畑が作られず、野原のままだったのです。

新宿・渋谷・赤坂・市ヶ谷・四谷はそのような場所だったのです。

どうしたら人の住める場所にできるか、

多摩川(昔は玉川と書いた)の上流から水を引いてくる事にしました。

玉川上水を作ることにしたのです。

西多摩の羽村を取水口として、四谷までの水路が1653年までに完成しました。

玉川上水により、江戸の西側は人が住めるようになったのです。

この玉川上水が通された場所の一つが新宿です。

新宿は甲州街道の第一の宿場町です。

もともとは高井戸が第一の宿場町でしたが、日本橋から高井戸までは距離があり、

高井戸よりも近いところに宿場が欲しいということになり、

新しい宿場ということで「新宿」が元禄のころに誕生したのです。

信州高遠藩・内藤家の中屋敷の一部を割いて作られたことから内藤新宿とも言います。

明治時代には淀橋浄水場という水を貯め砂などを沈殿させる水道施設が作られます。

今の新宿副都心の高層ビルが立っているあたりです。

その西方に十二社(じゅうにそう)熊野神社があります。

紀州の人がたどり着いてほこらを開いたのが始まりとのことです。

紀州熊野三社(本宮・新宮・那智)の十二神を祀り、

十二社池という御手洗池がかつてあったそうです。

熊野の那智滝そっくりの熊野滝もあったそうで、新宿は熊野として風水化されたのです。

近くの神田川にかかる淀橋も、大阪を流れる淀川になぞらえているのでしょう。

水をつかさどる神様は弁財天様ですが、

十二社池・淀橋浄水場とも弁天池とされていたそうで、

今も新宿副都心の新宿住友ビル敷地内と十二社熊野神社には弁財天様がお祀りされています。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。