風水観点で関西地方の龍脈・パワースポットの傾向について書きました。

この記事の目次

1.関西地方全体の龍脈

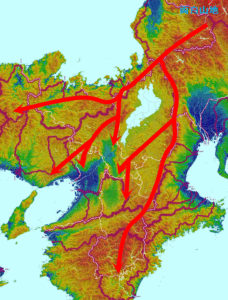

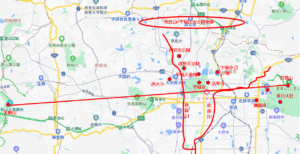

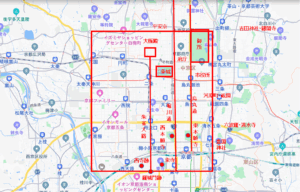

北アルプス(飛騨山脈)や立山・両白山地からの龍脈(氣の流れ)は

下図のように関西地方に流れ込みます。

基本的に北から氣が流れ込む経路です。

龍脈(氣の流れ)が湧き出す場所が龍穴(単に穴ともいう)で、

パワースポットとなります。

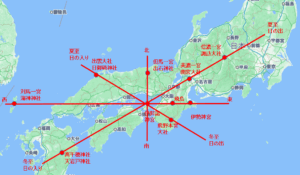

淡路島の伊弉諾神宮のパワースポットラインは以下の通りです。

2.なぜ飛鳥に大和朝廷の都がおかれたのか

日本最古の大和朝廷の都・本拠地は

大和国、奈良盆地の南部、山裾に近い飛鳥に置かれました。

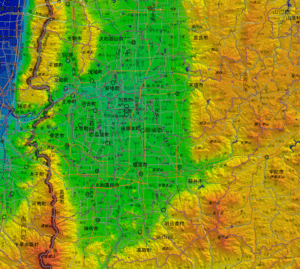

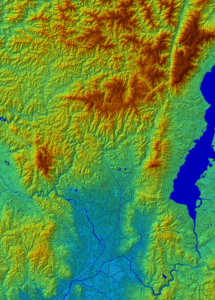

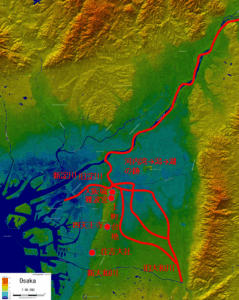

古代、奈良盆地には大きな湖があったとされ、飛鳥時代には干上がったそうですが、

それでも標高の低い部分は湿地で居住には向かなかったことでしょう。

下は奈良盆地南部の地形図ですが、水色部分が湖のあったであろう場所です。

湖はこの水色部分よりももっと広かったかもしれませんが、

都を置くには確実に陸地であったであろう、山裾に近い南東の飛鳥や左端の桜井市・天理市

あたりが最適だったでしょう。

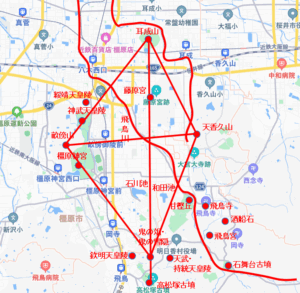

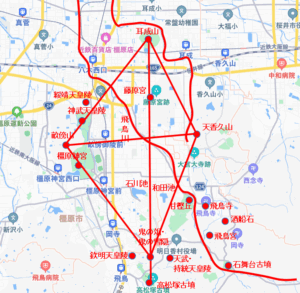

その都を置いた飛鳥のパワースポットライン図が下です。

平らな盆地のあちこちに、人工的に作ったと思われる丸い山・塚、

酒船石や石舞台などのような岩が多くあります。

大和三山と呼ばれる、

天香久山(あまのかぐやま)、耳成山(みみなしやま)、畝傍山(うねびやま)です。

形の良すぎる三つの山が三角形に位置しているため、

ある程度人工的に作られたのではないか、

風水的に吉相になるよう、地理と方位を考えて手を加えた山々ではないかと考えられます。

この大和三山を結んだ三角形のほぼ真ん中に位置するように作られたのが、藤原宮です。

耳成山・藤原宮を結んだ南北の線と、天香久山・畝傍山からの線の交点にあるのが、

鬼の俎(まないた)・鬼の雪隠(せっちん)です。

この2つの遺跡はもともとは1つの古墳の石室だったようです。

この左右には、欽明天皇陵と天武・持統天皇陵が並び、背後には高松塚古墳があります。

天武天皇は遁甲の術・天文の術

(風水という名称ができるのが12世紀ごろと言われ、それ以前はこのような名称でした)

をマスターした名人だったとされ、今でいう風水師だったということです。

大和三山で最も大きい畝傍山の北側には初代神武天皇・二代綏靖天皇の陵があります。

南側には神武天皇を祀った橿原神宮があります。

藤原宮の北・東・西に大和三山があるということは、

風水の「来龍」と龍・虎の「砂」が思い出されます。

藤原宮の前方(南)には、天武・持統天皇陵があり、案山と朝山でしょう。

水の明堂があれば完璧で、それが石川池・和田池です。

藤原宮は風水を基に作られた龍穴に位置する都だったのです。

飛鳥宮あたりも見てみます。

近年の研究では、浄御原宮・板蓋宮・岡本宮とも飛鳥宮・飛鳥京にあったとされています。

天香久山の南側に日本最初の仏教寺院・飛鳥寺、飛鳥宮、

その先に聖徳太子とペアを組んだ蘇我馬子の墓と言われる、石舞台古墳があります。

この石舞台は、先の鬼の俎。鬼の雪隠を組み合わせた跡の石室を思い出させます。

3.奈良の都は南北ラインに置かれた

奈良も見てみます。

藤原京の次にできた平城京は、藤原京を通解する南北ラインがあります。

飛鳥宮→藤原京→平城京→平安京と南北軸に並んでいます。

南北軸は、氣を集め、使い切った氣を去らせる流路です。

東西軸は、これを守ったり散らせたりするコントローラーです。

北からくる龍脈にいっそう近くなるよう、北へあがっているのです。

南へ下がると、秘境の吉野山から熊野に出ます。

古くは「常世(とこよ)」の国と言われ、死後の世界と信じられました。

使い切った氣の行きつく先なのです。

そのため、熊野那智大社の先にある海から浄土へ流れていく信仰があるのです。

僧侶が食べ物を持たず棺桶のような舟に乗り、死をかけて海へ流れていきました。

これを補陀落渡海(ふだらくとかい)と言います。

また短命の都であった、長岡京・大津京・恭仁京・紫香楽宮・難波京は

この南北ラインから離れていることがわかります。

北・東・西を囲む山は、藤原京より規模の大きい山になっています。

北は奈良山・平城山、東に若草山(三笠山)、西に生駒山です。

中心にある平城宮は左右に佐保川・秋篠川に囲まれ、

両川は南で合流しています。

「砂」つまり防御は東に東大寺・春日大社があり、西に西大寺です。

さらに神功皇后陵・成務天皇陵・宇和奈辺古墳など、

天皇陵という人口の山に取り囲まれているのです。

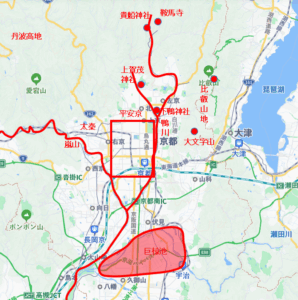

4.氣を受けやすいさらに北の京都に遷都

両白山地など北から流れてくる龍脈をいっそう早く受け止める位置に平安京はあります。

龍脈の流れ・南北軸に沿って流れている鴨川を北へあがっていくと、鞍馬山があります。

鞍馬弘教という宗派があり、

金星からやってきた宇宙人がここの魔王尊として降臨したとあります。

天狗が住み、牛若丸も武術を学んだという伝説がある通り、

北を守る武神・毘沙門天が祀られています。

西に下ると、丑の刻参りで名高い呪詛の神社・貴船神社があります。

貴船は女性が人を呪いに来る神社というイメージが強いです。

船は水軍を運び、水の神としては女神・弁財天が思い浮かぶため、

女性をイメージされます。

山を男性の神としてその象徴を鞍馬山とすれば、

貴船は女性で、

陰陽合わせたバランスの良い土地になっています。

その南に雷神を祀り厄除けの王城鎮護の古社・上賀茂神社があります。

川下に賀茂氏の本拠地とも言われ、五穀豊穣の神を祀る下鴨神社が並びます。

このように鴨川・賀茂氏の系統・ラインは強力です。

賀茂家は陰陽道の宗家で、修験道の開祖・役小角の流れを汲みます。

更に平安京の一番北にある東西に走る一条大路の鴨川寄りに、

安部晴明が住んで間を封じたという一条戻り橋があります。

こうして賀茂系の呪術で北・東を固めています。

西は渡来系の秦氏の地理風水占術で守りを固めていました。

この中心が太秦(うずまさ)です。

財力の源だった絹を「うずたかく」積み上げたため、「うずまさ」と名がついたといいます。

鴨川太秦の東西霊的バリアに囲まれた平安京で重視されたのが「四神相応」という吉相です。

秦氏系の地相占術師は「四禽」と呼びます。

北は、龍脈をたどって氣が流れてくる山々は玄武とよばれる神獣が守っています。

蛇が巻き付いた亀という姿です。

丹波山地から鞍馬山を通り船岡山にまで伸びています。

南は朱雀、赤いフェニックスで、北からくる氣を蓄える平野と池です。

平安京の南は平たい盆地が広がり、琵琶湖から流れてくる宇治川と鴨川・桂川が合流します。

今は干拓されてありませんが、かつては巨椋池という広大な池がありました。

氣を蓄えつつ淀川へゆっくり流す役割です。

東を守るのが青龍で東山山系、西は白虎で嵐山がバリアになっています。

これだけきれいに四神がそろっている土地は珍しいです。

5.京都は東側・左京が繁栄していく

平安京ができて40年くらいで右京は衰えているのです。

廃墟に等しいとまで言われたそうです。

それに比べて左京の繁栄は素晴らしく、

天皇や皇族・貴族の本拠地は、大極殿付近から、 京都御所付近に移りました。

空海の東寺は栄えて、西寺は廃寺になりました。

平清盛の平家は六波羅付近、室町幕府も花の御所は御所付近、

豊臣秀吉はほとんどゴーストタウン介していた右京を切り捨て、

左京側に寺を集めて寺町を作りました。

東山に豊国神社と自分の墓陵も作らせました。

江戸幕府も将軍の宿泊所とした二条城も左京側。

浄土真宗(一向宗)が2派に分かれてそれぞれの総本山である、

東本願寺(大谷派)・西本願寺(本願寺派)も左京側です。

奈良の平城京でも右京側が衰えたそうで、今の奈良市中心部は 左京・外京です。

左京・右京の構造的な問題なのでしょう。

右京側は特に南側は標高が低く、じめじめして水はけが悪かったといいます。

左京側は烏丸通に沿って茶道の発展を呼び寄せたほどの名水が流れ、

南側まで行くと「伏水」と言われる美味しい水が豊富にあります。

南東に位置する伏見も、美味しい水が豊富で日本酒の名産地になりました。

東京の「御茶ノ水」もお茶に適した良い水が湧いたそうで、

良い水の出る所は風水エネルギーの流路ということでしょう。

応仁の乱で左京で火の手が上がれば右京に飛び火したそうで、

京都の大火では右京に延焼しやすい、風下に当たる点で風でも良くないようです。

このように水と風という文字通り風水が、繁栄・衰退に影響しているようです。

ちなみに、唐の都にちなんで左京を洛陽、右京を長安になぞらえました。

そのため左京を洛中というのです。

平安京を作った平安時代初め、その入り口が羅城門で左右を守る霊的バリアが東寺と西寺、

メインストリートが朱雀大路だったように、

秀吉・家康の時代で左京(洛中)中心となってからの京都の左と右の霊的バリアは

東本願寺西本願寺、メインストリートが堀川通になりました。

現代の羅城門に当たる京都の玄関はJR京都駅であり、

さらに東に寄っているため、烏丸通が現代の朱雀大路とも思います。

烏丸通を北上すると京都御所・京都市役所・京都府庁に行きつき、

京都一の繁華街・河原町のそばを通るからです。

風水では西は白虎・交通・大道といいますが、嵐山など山だらけであり、

交通路としては、道路では山陰道、鉄道では山陰本線で大きな路線ではありません。

かつては材木を下流まで流すための桂川は急流で

京都の氣を淀川・大阪まで押し流す勢いです。

鉄道・新幹線も右京を素通りして南西の大阪方面に行ってしまいます。

6.難波・大阪の風水は暴れ川を鎮める治水

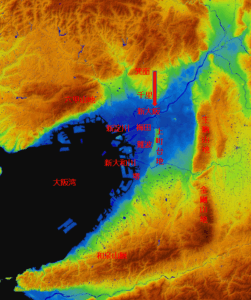

大阪は自然ではなく人工的に作られた土地のため(大部分が水の下だったため)、

風水の見方が異なります。

低地で海や湿地帯では占うではなく治めなければならないからです。

吉相の土地を探すのではなく、作り上げるのです。

須佐之男が八岐大蛇を退治したり、

日本武尊が荒波を鎮めるために妃を犠牲にする事というなど、

野生の自然をいったん殺します。

大阪を区切る2つの川、淀川と大和川で、今は北と南に分かれて流れていますが、

かつては合流して大阪を水浸しにするほど 暴れまわっていました。

難波とは、現在の大阪市の上町台地の北側を指す古い地名です。

旧淀川と旧大和川が合流し大阪湾にそそいでいたところで、

浪が早く、難しい波(難波)、速い波(浪速)、泡立つ波(浪花)と書きます。

暴れ川と海で大変な地帯だったものの、

ここに突き出た上町台地が海へ出る唯一の出入り口だった事でターミナルとなったのです。

大阪の風水は、まず暴れ川をどうするかに全力がそそがれました。

難波津あたりには堀が作られるようになりました。

淀川や大和川が大量に運んできた土砂があちこちに洲を作り、

古い和歌に言う八十島(やそじま)と言われます。

これらがくっついたり埋め立てらりして土地が生まれ、

上町台地の東側が東成、西側が西成と言います。

上町台地は北から南に延びていて、

大阪城・難波宮・四天王寺・住吉神社と主要なパワースポットが南北軸にほぼ乗っています。

淀川や大和川が大量の土砂を運んできて、いたるところに洲ができたようです。

洲のままでは標高が低く大雨で水浸しになりますし、じめじめしています。

難波宮・難波津の周りに多くの堀が作られることになりました。

堀った土を周りにかさ上げすることで標高が高くなり、水浸しになりにくくなります。

土地に含まれている水分は堀に染み出していき乾いていきます。

堀があれば舟で物流の行き来がしやすく、

大阪湾や淀川・大和川より波が穏やかなので舟の係留にはうってつけです。

そのため、道頓堀をはじめ多くの堀ができました。

大阪は、もともと海・低湿地帯だったところを人工的に土地を創り出したため、

もともとの土地があった京都・奈良・飛鳥とは異なります。

龍脈・氣は山や台地を通って来ますが、北から南へ向かう龍脈は、

新淀川と新大和川で頭と尻尾を断ち切られた状態になります。

上町台地という大阪城・難波宮・四天王寺・住吉大社を乗せている龍が、

大阪平野の真ん中で孤立しています。

龍脈の流れは箕面→千里→新大阪までとなります。

「砂」については、東の青龍は生駒山地という大きな山地が控えています。

大阪市内・上町台地の小さな龍に比べて大きな山地であり、

アンバランスで「砂」が強すぎます。

西の白虎は大阪湾で開けており、海上交通としては良いです。

外へ向けてエネルギーを発散する地形です。

そのため、難波津・堺・大阪は交易の町として栄えたのです。

以上、最後までお読みいただき、ありがとうございました。